Mehr über Massive Open Online Courses (MOOCs)

- Ich möchte an einem Kurs teilnehmen! Was muss ich tun?

- Was muss ich über die Kursstruktur wissen?

- Wo finde ich Hilfe?

- Nochmal einen Schritt zurück: Was ist eigentlich openHPI?

- Was ist ein Massive Open Online Course (MOOC)?

- Eine kurze Geschichte der MOOCs

- Gibt es andere Plattformen, die die openHPI-Lernsoftware nutzen?

Ich möchte an einem Kurs teilnehmen! Was muss ich tun?

Ganz einfach! Suchen Sie sich einen Kurs aus und schreiben Sie sich in den Kurs ein:

- Suchen Sie sich ein Thema aus, in dem Sie sich weiterbilden oder neue Kenntnisse erlangen möchte. Hilfestellung für die Auswahl bietet die Kursdetail-Seite, auf der Sie Informationen rund um den Kurs finden – eine Inhaltsbeschreibung, ein Teaser-Video, benötigte Vorkenntnisse, Lernziele, Kurslaufzeit und -dauer, die Kurssprache und mögliche Untertitel, sowie zu erreichende Leistungsnachweise.

- Sobald Sie sich für einen Kurs entschieden haben, können Sie sich mit einem Klick auf den “Für den Kurs einschreiben”-Button in den den Kurs einschreiben. Der gewählte Kurs kann sich in einem unterschiedlichen Status befinden:

- Zukünftige Kurse: Der Kurs startet in Kürze. Aktuell können Sie noch keine Kursinhalte sehen. Sobald der Kurs startet, werden Sie per E-Mail informiert¹. Ab dem Zeitpunkt des Kursstartes können Sie direkt online auf die Materialien zugreifen und diese in Ihrem Web-Browser bearbeiten.

- Aktuelle Kurse: Der Kurs läuft gerade. Neue Inhalt werden wöchentlich während der Kurslaufzeit freigeschaltet. Auch hier werden Sie regelmäßig über den Start der neuen Kurswoche und anstehende Kurs-Deadlines per E-Mail informiert¹. Wir empfehlen, die vorgegebene Wochenstruktur einzuhalten und regelmäßig mit Ihren Mitlernenden im Kursforum zu diskutieren, da Ihnen dies hilft, den Kurs erfolgreich abzuschließen. Am Ende der Kurswoche gibt es in den meisten Kursen eine wöchentliche Prüfung, die Sie innerhalb der Deadline bearbeiten müssen, wenn Sie einen Leistungsnachweis erhalten wollen. Sie können ihre Leistungsnachweise herunterladen sobald Sie alle Anforderungen dafür erreicht haben und die Zertifikate am Kursende freigeschaltet worden sind.

- Selbststudium: Der Kurs ist bereits gelaufen. Sie können den Kurs selbständig im eigenen Tempo absolvieren und alle Lernmaterialien sind freigeschaltet. Allerdings sind bereits alle Prüfungs-Deadlines abgelaufen, sodass Sie an benoteten Prüfungen nicht mehr teilnehmen können. Daher können Sie keinen Leistungsnachweis erhalten, außer der Kurs bietet eine Kurs-Reaktivierung und Sie buchen diese.

¹ Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie "Neuigkeiten aus Kursen, für die Sie eingeschrieben sind" in den Benachrichtigungen aktiviert haben, damit Sie die E-Mail-Benachrichtigungen zu neuen Kursinhalten erhalten.

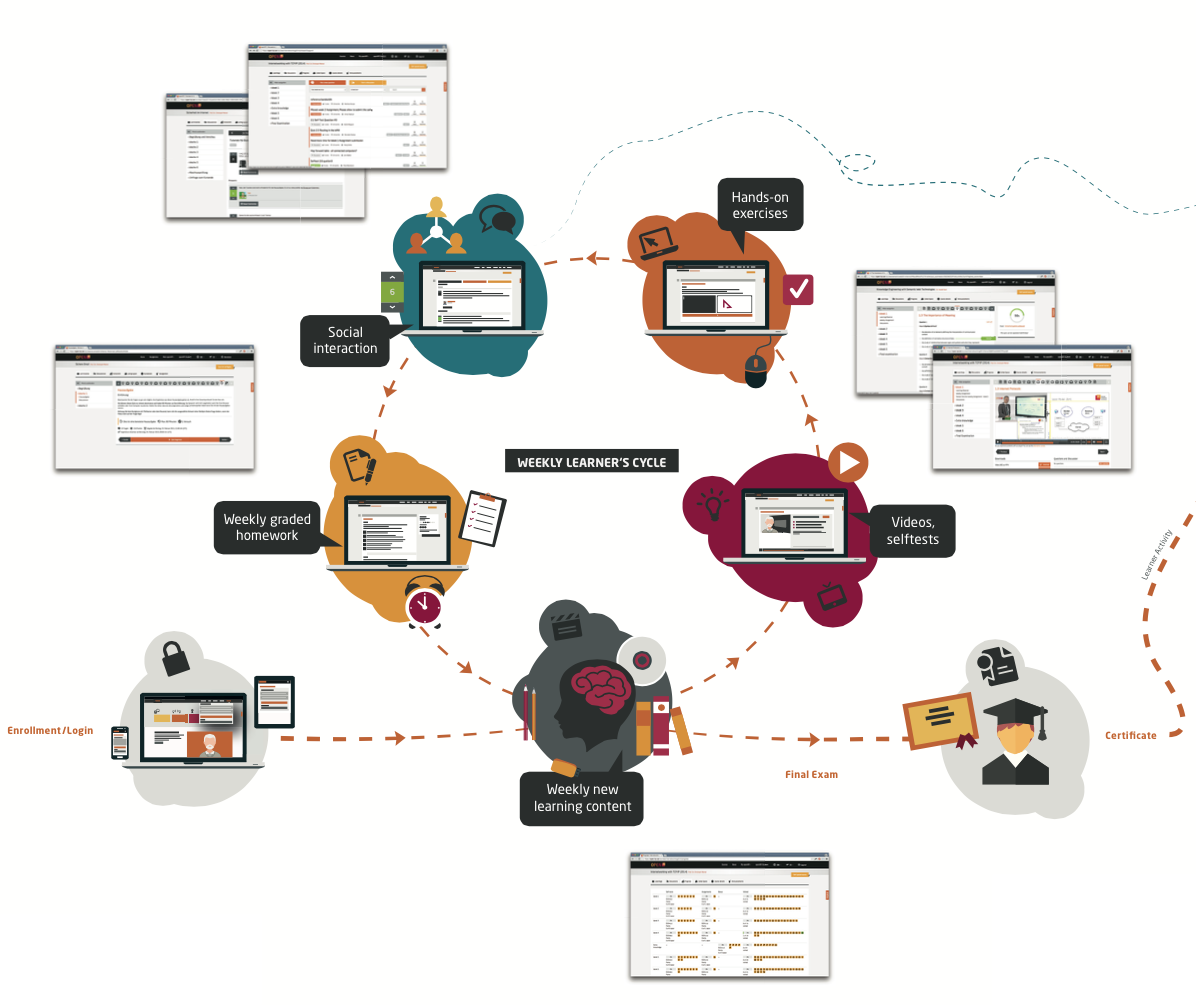

Was muss ich über die Kursstruktur wissen?

openHPI Kurse haben eine Struktur von 2- bis zu 6-wöchigen Lerneinheiten.

Dabei beginnt jeder Kurs mit einer kurzen Video-Einführung.

In jeder Kurswoche werden diverse Lernmaterialien zur Verfügung gestellt – angefangen mit Lernvideos, über Selbsttests und (kleine) benotete oder unbenotete Übungen bis hin zu Abschlussprüfungen:

- In einigen wenigen kurzen Videos geben die Dozent:innen einen Überblick, vermitteln theoretisches Wissen und demonstrieren beispielhaft Anwendungsfälle.

- Selbsttests sind in jede Lerneinheit integriert und enthalten Verständnisfragen zu den vorangegangenen Videos. Die Lerner:innen erhalten direktes Feedback und können die unbewerteten Selbsttests beliebig oft wiederholen.

- Interaktive Übungen und Programmieraufgaben fördern den Transfer von theoretischem Wissen und Konzeptlernen hin zur Ausbildung konkreter Fertigkeiten.

- Peer Assessment Aufgaben lassen offene Fragestellungen und praktische Übungen zu. Die Bewertung erfolgt durch die anderen Teilnehmer:innen anhand von vorgegebenen Bewertungskriterien. Das Peer Assessment auf openHPI kann sowohl einzeln wie auch als Teamarbeit strukturiert werden.

- Der Austausch im Kursforum bzw. innerhalb kleinerer Online-Lerngruppen unterstützt ebenfalls den Lernprozess: Auch wenn bei einer MOOC-typischen sehr hohen Teilnehmer:innenzahl die Dozent:innen unmöglich individuell mit den einzelnen Lernenden kommunizieren können, so weiß doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Kursmitglied die Antwort auf im Raum stehende Fragen. Umgekehrt fördert es auch das eigene Verständnis, wenn man die Perspektive wechselt und anderen etwas erklärt.

- All jene, die einen Leistungsnachweis erwerben möchten, arbeiten zudem in jeder Woche an einer Hausaufgabe und nehmen an einer Abschlussklausur teil.

Das Wissen der Wochen-Module baut aufeinander auf.

Wo finde ich Hilfe?

Hier finden Sie eine ausführliche Liste zu häufig gestellten Fragen.

Falls unser FAQ nicht weiterhilft, erklären wir dort auch, wie Sie uns für weitere Hilfestellung kontaktieren können.

Nochmal einen Schritt zurück: Was ist eigentlich openHPI?

openHPI ist eine MOOC-Plattform des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). Mit MOOCs – Massive Open Online Courses – lässt sich Lernen mithilfe einer der innovativsten Lernformen gestalten. Unsere Themen reichen von IT-Sicherheit über Programmier-Workshops für Anfänger:innen bis hin zu komplexeren Datenbank-Technologien für Fortgeschrittene. Damit repräsentieren wir jene Bereiche, die auch zur ausgewiesenen Expertise des Hasso-Plattner-Instituts gehören. Wir produzieren fortlaufend neue Kurse, die unter anderem auch auf vorherigen Kurs aufbauen.

MOOCs sind grundsätzlich

- für eine große Personenanzahl geeignet

- offen und damit nicht in der Teilnahme beschränkt

- online und damit von überall aus flexibel erreichbar

- strukturiertes bzw. organisiertes Lernen.

Unsere Kurse bieten daher:

- Eine große Lerngemeinschaft mit unterschiedlichen Kenntnissen, in der sich Lernende gegenseitig unterstützen können.

- Eine kostenlose Teilnahme ohne Voraussetzungen und eine interaktive, virtuelle Lerngemeinschaft. Dadurch wird gemeinsam und kollaborativ gelernt.

- Eine gänzliche Flexibilität, dadurch, dass die Materialien von jedem Gerät mit Internet-Zugang abgerufen werden können.

- Frei zugänglichen Wissenserwerb, den auch unsere Studierenden erhalten. Der Wissenserwerb erfolgt eigenständig mittels Lernvideos, interaktiven Selbsttest, Tutorials, praktischen Übungen und Hausaufgaben.

Das Ganze lässt sich auch anschaulich in unserem animierten Einführungs-Video demonstrieren.

Was ist ein Massive Open Online Course (MOOC)?

Massive Open Online Courses repräsentieren ein noch recht junges Paradigma im Bereich universitärer Bildung, das seit dem Jahr 2011 populär geworden ist. Die wesentlichen Aspekte dieser modernen und webbasierten Form des E-Learnings werden deutlich, wenn man das Akronym MOOC ausbuchstabiert - was wir hier tun möchten.

| M assive | Potentiell werden tausende wenn nicht gar zehntausende Lerner erreicht, was eine hohe Skalierbarkeit des Bildungsangebots aus Sicht des Kursveranstalters bedeutet. Die Teilnehmenden haben zudem meist eine Vielzahl geografischer und kultureller Hintergründe, was den Austausch innerhalb der Lerngemeinschaft um verschiedene Perspektiven und Ideen bereichert. | |

| O pen | Jeder kann teilnehmen, solange er oder sie über eine breitbandige Internetverbindung verfügt. Es gibt keine formellen oder institutionellen Zugangsbeschränkungen. Die Teilnahme selbst ist in aller Regel kostenlos, wobei eine Gebühr für ein identitätsgeprüftes Zertifikat verlangt werden klann. | |

| O nline | Die Teilnahme und auch das Kursmanagement seitens des Teaching-Teams erfolgen vollständig online. Moderne Web-Technologien ermöglichen den Abruf von multimedialen Lernressourcen sowie die Bearbeitung und automatisierte Bewertung von Aufgaben. Außerdem ist ein wichtiger Aspekt die Interaktion der Teilnehmer in einer virtuellen Gemeinschaft. All dies erfolgt zumeist browserbasiert und ohne die Notwendigkeit lokal Software installieren zu müssen. | |

| C ourse | Einige Aspekte klassischer Organisationsformen von Bildungsveranstaltungen werden übernommen, in anderer Sicht unterscheidet sich die Struktur eines MOOC: In den allermeisten MOOCs gibt es einen festen Start- und einen Abschlusstermin und typischerweise wird jede Woche ein neues Kurskapitel freigeschaltet, sodass eine gewisse zeitliche und inhaltliche Struktur vorgegeben ist. Anders als bei klassischen Vorlesungen und Seminaren können sich die Teilnehmenden eines MOOC aber innerhalb einer Kurs-Woche zeitlich flexibel und ortsunabhängig mit den Lernressourcen auseinander setzen und asynchron mit den anderen Kursteilnehmern zusammen arbeiten und Inhalte diskutieren. Bei der Zusammenstellung des Curriculums ist es zudem ein wesentliches Merkmal, dass die Kursinhalte in überschaubare Lerneinheiten struktutriert werden, und kleinteiliges Feedback zum Verständnis einzelner Konzepte ermöglicht wird. |

Massive Open Online Courses sind also eine niedrigschwellige (da web-basiert und ohne Zugangshürden) und flexible (Lernen unabhängig von Ort und Zeit) Art, um universitäre und berufliche Weiterbildung zu ermöglichen. MOOCs stellen außerdem eine exzellente Möglichkeit für lebenslanges Lernen dar!

Im Gegensatz zu klassischen Formen des E-Learnings, deren Einsatz sich in der Praxis häufig in der Bereitstellung von rein textbasierten Lernressourcen erschöpft, liegt bei einem MOOC der Fokus auf dem Einsatz multimedialer Inhalte, kleinteiligem Feedback über den Lernprozess sowie der Interaktion innerhalb einer virtuellen Lerngemeinschaft.

In der Integration eines Bildungsangebots auf einer Online-Plattform liegt die wichtige Chance, Lehr- und Lernprozesse kritisch zu analysieren und daraus Schlüsse für das Design künftiger Curricula und den spezifischen Einsatz verschiedener Medien und Techniken zu ziehen.

Eine kurze Geschichte der MOOCs

Die Entstehungsgeschichte von MOOCs kann in der Open Course Ware Bewegung verortet werden.

Seit Ende der 90er Jahre begannen renommierte Universitäten wie z.B. das MIT und Carnegie Mellon in den USA und die Eberhard Karls Universität Tübingen in Deutschland damit, im Sinne einer Öffnung der universitären Lehre gegenüber der interessierten Öffentlichkeit Videoaufzeichnungen ausgewählter Vorlesungen frei zugänglich ins Netz zu stellen. Beim Stichwort Open Course Ware geht es zunächst einmal vor allem um die Bereitstellung von Lernressourcen.

Auch openHPI hat seinen Vorläufer in dem eigens entwickelten tele-TASK System und zeichnet damit bis heute konsequent die allermeisten Vorlesungen bzw. Gastvorträge auf und macht diese auf einem Online-Portal für seine Studierenden und z.T. für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ein MOOC ist mehr als die Bereitstellung von Lernmaterialien

Ließe sich das Ganze nicht online auch um andere didaktische Elemente ergänzen wie etwa der Bearbeitung von Aufgaben, Feedback gegenüber dem Lernenden sowie dem aktiven Austausch innerhalb einer Lerngemeinde? Diese Frage stellte sich Sebastian Thrun, damals Professor in Stanford, als er im Jahr 2011 erstmals begann, seinen Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz explizit online anzubieten. Die Resonanz zeigte sich in Form einer globalen Schar von gut 160.000 Lernern, die an dem Kurs nur vermittels eines Web-Browsers teilnahmen oder zumindest hereinschnupperten.

Thrun konzentrierte sich nachfolgend auf die Produktion weiterer Kurse, die nicht bloß bei Vorlesungsmitschnitten und Skripten als Resultate zuvor veranstalteter Präsenzveranstaltungen abfielen, sondern deren Inhalte extra für das Online-Medium strukturiert und zudem um Diskussionsforen zum Austausch innerhalb einer virtuellen Lerngemeinschaft ergänzt wurden. Damit und nach weiteren Experimenten, das Internet als Werkzeug zur Kollaboration im Bereich Lernen zu nutzen, war der MOOC endgültig aus der Taufe gehoben.

Rasch begannen weitere Akteure, komplett online durchgeführte Kurse auf Universitätsniveau anzubieten und seither ist mit mehreren MOOC-Plattformen eine bunte E-Learning-Landschaft entstanden - häufig als Spin-Offs amerikanischer Universitäten, aber auch in Deutschland: openHPI als Projekt des Hasso-Plattner-Instituts war bereits im Spätsommer 2012 mit seinem ersten MOOC ganz früh mit dabei.

Gibt es andere Plattformen, die die openHPI-Lernsoftware nutzen?

Während hier auf openHPI eigene Kurse mit IT-Bezug angeboten werden, findet unsere eigens entwickelte technische Plattform auch bei anderen MOOC-Angeboten Verwendung:

- Auf openSAP finden sich Online-Kurse zu verschiedenen Themen im Bereich der beruflichen Weiterbildung, die von SAP bereitgestellt werden.

- Die WHO bietet auf OpenWHO Trainings zu Gesundheitsthemen.

- Der KI-Campus bietet Kurse rund um das Thema KI an.

- Lernen.cloud bietet Pädagog:innen sowie Schüleri:nnen und deren Eltern Tipps für den schnellen Einstieg mit der dBildungscloud.

- Der eGov-Campus bietet Bildungsangebote auf Hochschulniveau rund um das Thema E-Government und Verwaltungsinformatik.

- Mit mooc.house bot das HPI weiteren interessierten Institutionen die Möglichkeit, ihre eigenen Kurse durchzuführen, ohne eine eigene Plattform zu betreiben (2024 eingestellt).

Diese Seite wurde zuletzt am Montag, 04. März 2024, 09:32 Uhr verändert.